Maël

Je m’appelle Maël Fraslin et je suis médiamaticien, animé par une conviction profonde : la création est un espace de liberté où la pensée et l’expression se rencontrent. Mon parcours, enrichi par un CFC de gestionnaire du commerce de détail en Consumer Electronics, m’a appris à naviguer entre technologie, communication et imagination — des outils que je transforme aujourd’hui en terrains d’exploration créative.

À travers mes œuvres visuelles et numériques, je cherche à ouvrir des espaces où chacun·e peut penser librement, ressentir pleinement et s’exprimer sans contrainte. Pour moi, la véritable réussite ne se mesure pas en chiffres, mais dans la capacité d’une création à éveiller une idée, une émotion, une envie de s’affirmer.

Être libre et heureux de ce que je fais n’est pas seulement une ligne directrice : c’est la matière même de mon travail. Et c’est cette énergie que j’ai à cœur de partager dans chaque projet.

Introduction aux œuvres qui ne plaisent pas

À propos

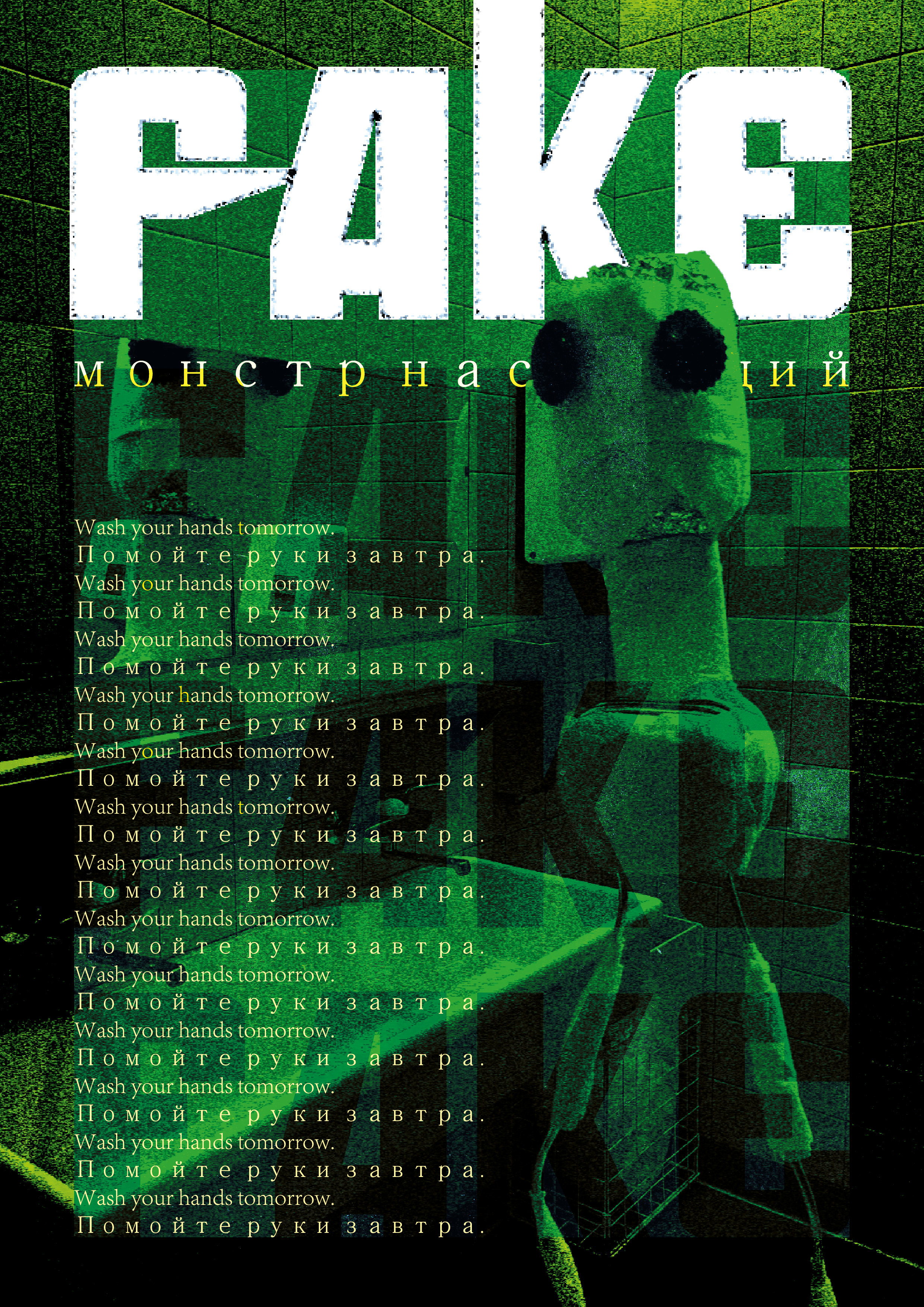

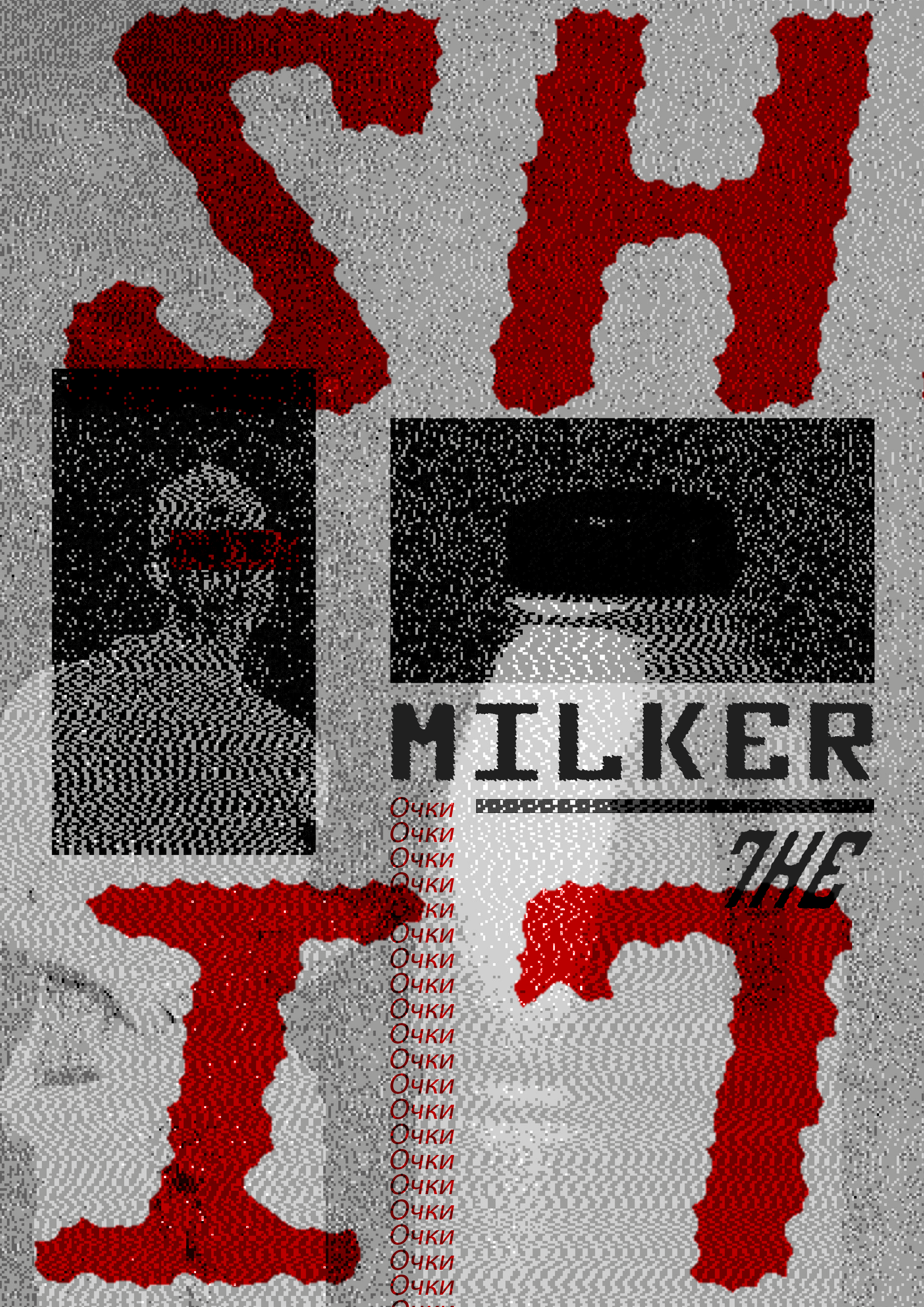

Pas de déco. Pas d’effet superflu.

Juste des affiches pensées pour aller droit au but.

Typo massive, composition tranchée, couleurs franches :

un langage visuel brut, inspiré du graphisme radical et du web brutaliste.

Le Brutalisme graphique — esthétique de l’impact, langage de la rupture

Le brutalisme n’a jamais cherché à séduire.

Né dans l’architecture d’après-guerre, il porte les marques d’un monde à reconstruire : béton nu, structures apparentes, formes massives, rugueuses, honnêtes. Quand il migre dans le champ graphique, il garde cette intention première : montrer les choses telles qu’elles sont. Crues. Dures. Sans maquillage.

Dans un monde visuel saturé de filtres, de tendances « flat », de mises en page lisses et d’interfaces normées, le brutalisme s’impose comme une respiration brute. Une claque graphique. Il casse les lignes, dérange les grilles, refuse les règles imposées par l’UX sacro-sainte. C’est un non-design qui devient design. Une révolte visuelle qui, justement, trouve sa force dans l’absence de compromis.

Le brutalisme graphique ne cherche pas la perfection — il cherche la présence.

Il donne du poids à chaque élément : la typographie devient un bloc, la couleur devient cri, la composition devient tension. L’affiche n’est plus un objet décoratif, elle redevient ce qu’elle a toujours été : un message. Un geste. Une prise de position.

Mais attention : brutal ne veut pas dire bête. Derrière le chaos apparent, il y a de la pensée. De la structure. Une vraie réflexion sur le fond, sur la forme, sur la manière dont un visuel peut exister dans l’espace, dans le regard, dans l’époque.

Le brutalisme, c’est aussi un refus de l’ornement. Une volonté de dépouiller l’image jusqu’à ce qu’il ne reste que l’essentiel : ce qu’on veut dire, pas comment on veut le faire accepter. C’est un terrain où l’on peut crier, grincer, provoquer, ou simplement exister autrement.

Liberté retrouvée

Le brutalisme n’est pas un style à la mode. C’est une posture.

Il offre une forme rare de liberté créative : celle de ne pas plaire, de ne pas séduire, de ne pas entrer dans les cases.

C’est un terrain d’expression brute, où le “beau” n’est pas un objectif, mais une conséquence éventuelle de l’honnêteté du geste.

Grâce à lui, l’art graphique peut respirer autrement.

Il peut s’autoriser à être instable, sale, fragile, trop fort, trop peu, ou juste différent.

Dans un monde saturé de standards et de templates, le brutalisme permet à chacun de reprendre le contrôle de son expression. Il remet l’auteur au cœur de l’image, sans filtre, sans détour.

Et c’est là toute sa force :

il redonne à l’art le droit d’être libre.